1.研究目标: (1)设计AI与教师角色协同的学习指导模型。 (2)创建指向小学高阶思维发展的“AI+教师”互动式学习环境设计 (3)创设以学生为主体“AI+教师”协同的个性化学习路径。 (4)开发基于AI数据驱动的学习评价。 2.研究内容 (1)以生为主体的“AI+教师”协同的学习模型的理念体系与文献研究 组织研讨、交流、学习活动,优化育人理念和教学方式。从其思想本质、育人目标、实施原则等方面开展科学研究,提炼并表述“AI+教师”协同教学的育人内涵。 课题组将开展数个不同细目的文献研究:“AI导师”“人机协同”“教与学组织形式”“个性化学习”“评价方式”等。形成文献报告,为课题提供理论框架和方法论。 (2)构建指向小学生高阶思维发展的“AI+教师”学习模型构建 构建“AI+教师”协同教学模式的模型其中包括领域模型、学生模型、教学模型和交互模型。领域模型助于精致协同教学的知识地图,学生模型助于描绘协同教学的学情画像,教学模型助于筛选协同教学的教学策略,交互模型助于搭建协同教学的交互桥梁。

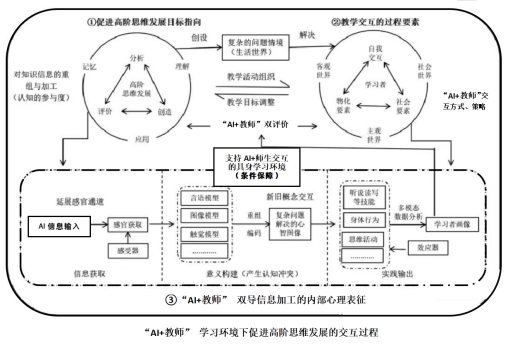

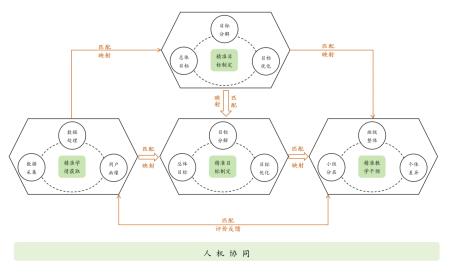

①领域模型:精致协同教学的知识地图 一是构建领域知识库和试题库。二是提供评估学生学习表现的标准。 ②学生模型:描绘协同教学的学情画像 学生模型的建构过程是一个对学生全面认识的过程,即是根据学生的既有的学习状态,采集和分析相关信息的过程,可从三个子维度来建立学生的“认知地图”。 ③教与学模型:筛选协同教学的教学策略 AI与教师协同,精准定制内容、方法与环境,基于学情分析优化策略,力求教学效果超越单一模式,模型运行中确保学生主体与AI教师主导的双重作用。 ④交互模型:搭建协同教学的交互桥梁 交互模型除了技术支持以外,更重要的是借助智能媒体、智能平台、智能系统来实现AI导师与师生之间的智能交互。 (2)创设指向小学生高阶思维发展的“AI+教师”智能学习环境 “AI+教师”智能学习模型中的主体包括了AI导师、人类教师和学生,在教学过程中,涉及到主体间的交互,还会涉及到主体与数字化环境之间的交互。

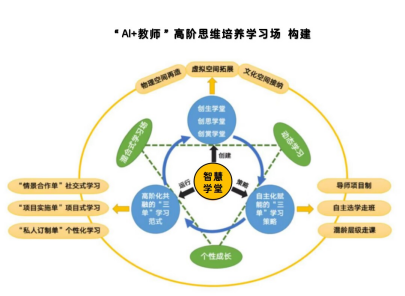

①构建“AI+教师”的双师导学共同体 在构建主体环境时,以“一体双导”为核心,学生主体,AI与教师共导,各教学要素围绕此三者协同作用,形成教育合力。 ②创设学习交互环境,聚类人机交互层级构筑智慧教学闭环 AI+教师”学习模式含AI、教师和学生,交互拓展至多元主体与数字化环境间,形成智慧教学闭环。研究根据交互对象不同,划分人机交互三层级,上述图示助力理解其交互环境。 (3)构建指向小学生高阶思维发展的“AI+教师”个性化学习路径 变革学习组织形式,研究“AI+教师”个性化学习路径。推出“一图、一册、一课、一院”创新行动,构建“1+1+X”学习者中心模型。 ①“四个一”创新行动 “一图”。为学生绘制学情“五色图”、“雷达图”及“TPS彩虹图”,助力师生宏观微观分析,明确优劣、共性与个性问题。 “一册”。AI+教师”定制个性学习手册,升级资源库,增强针对性,为教师精准制定个性化学习方案提供依据。 “一课”。推广AI数据分析课,编制“情境具象、数据分析、对话省思”指南,精准导向教学,明确能力提升路径。 “一院”。积极投身“教智融合”项目建设,让学生借AI平台自建“学习者社区”。自主规划,数据引导整合资源课程,激发学习内需。 ②创建“1+1+X”学习共同体。 发挥AI在教学改革中的驱动力,有效运用新理念、新技术、新方法,建设以“学习者为中心”的学习模型“1+1+X”:学生为中心(1),教师为助学者(1),AI软硬件为伴学者(X)。融合独学群学、线上线下、自学助学,促进教学创新。 (4)探索“AI+教师”的协同导学实施策略 根据学科学习的需求筛选相应的人工智能软件和硬件作为具体的AI,以 “AI导师+教师”为例,从学习准备阶段、学习实施阶段、学习总结阶段, 阐述“AI+教师”智能学习过程的实施策略。

(5)建构“AI+教师”的评价机制 本研究基于PST框架,从设计、交互、技术三维度综合评价“AI+教师”一体双导学习模式。构建全面评价体系,融合定量定性评价,运用多种手段,以过程评价引导模式评级研究。 (6)指向小学生高阶思维发展的“AI+教师”智能学习的案例研究 课题组多维度研究案例,优化研究方法与机制。 第一,从学生主体角度说:开展学生个体及团队案例研究。 第二,从“教与学”组织形式来说:研究AI课堂案例,制定观察量表,聚焦效果反馈,制定指导方案。对比传统学习方式,研究“自我发现-赋能-成就”链条,开发项目式学程,促进教师从教学设计向学程设计转变。 |